《世界乳头》,金亚楠,彩色监视器,三脚架,控制器,影像, 3’00”,180cm×120cm×70cm×2 ,2016

《世界乳头》,金亚楠,彩色监视器,三脚架,控制器,影像, 3’00”,180cm×120cm×70cm×2 ,2016来自广州的秦晋作为艺术家代表表示,艺术家更习惯作品代替自己出场,表达自己想要说的话,他们在用影像视觉的语言回应周遭现实,在这种理解中包括什么是素材,什么是时间,什么是他人,什么是生命等这样的主题,我相信我们要用完整的时间去体会、欣赏艺术家的作品。

从20世纪80年代后期个别艺术家开始使用录像作为创作媒介(张培力1988年《30×30》),到90年代有了第一个专门的录像艺术展览(1996年邱志杰、吴美纯策划的“现象与影像”),2000年以后美术院校陆续成立了新媒体系(2003年中国美术学院建立新媒体系),影像艺术由地下状态实现合法化,再到今天的“屏幕时代”、“全民影像时代”,影像艺术在中国大陆的发展已经走过了大约三十个年头。伴随着多元化的影像艺术实践,对于中国影像艺术自身历史的研究与书写也一直在进行。例如2011年上海民生美术馆就通过展览的方式,对过去20年的中国影像艺术进行了梳理,2012年“录像局”成立,致力于录像艺术的归档与研究。如今,21世纪的第二个十年已接近尾声,在这个十年中,社会的各个领域,经济、文化、科技方面都已经发生了巨大的变迁。艺术家在这十年中的创作对时代变化也作出了回应,因此,来对过去十年中的影像艺术做一次呈现和梳理就显得迫在眉睫。当然,历史的写作需要时间的距离。展览并非要得出一个结论性的概括,三位策展人分别以“不兼容”、“游离”、“泛语境”为关键词,来提示这十年影像艺术实践所呈现出的延续与差异。

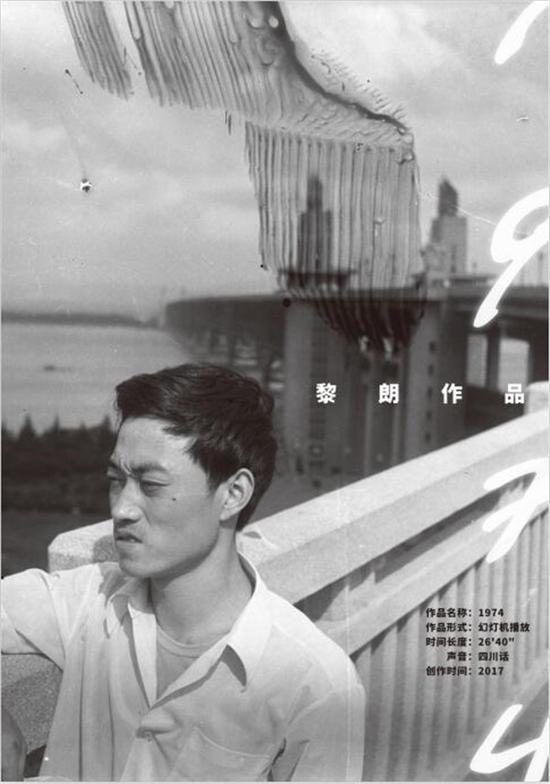

《1974》,黎朗,390张幻灯片,五台幻灯机循环播放, 声音(四川话), 26’40”,2017

《1974》,黎朗,390张幻灯片,五台幻灯机循环播放, 声音(四川话), 26’40”,2017 《采样乌托邦 2217》, 李朝林&翁怡璇&王妙雅,VR,3‘55”,2017

《采样乌托邦 2217》, 李朝林&翁怡璇&王妙雅,VR,3‘55”,2017 《丛林》,李琦,彩色立体声录像,10’42’’,2017-1

《丛林》,李琦,彩色立体声录像,10’42’’,2017-1不兼容

中国的影像(Video)艺术发展基本上来自80年代中后期,由艺术家张培力等人发起的通过录像形式来出击当代艺术的观念和知识生产。虽然其时间上要比西方录像艺术发展的时间晚上近30多年,但重要的是面对“录像艺术之父”白南准给予的艺术脉络线索来看,中国当代艺术中的影像创作衔接的还算紧密。这并不是鼓吹某几位影像艺术家的个人才华,而是面对上世纪的时代背景来说,影像创造本身所要有的养分,那个时代都给予了。在没有一套艺术语言参照系的时代,第一批中国影像艺术家们是艰难的,也是幸福的。当中国人的日常生活以电视机为重要内容的时候,他们一面抓住的是“好奇”的眼睛,另一方面扯动的是外部世界对一个“局域”世界“好奇”的心脏。作为第一批深刻理解影像语言本质的创作者们,他们制造了和消费性影像间的某种“不兼容”关系,影像作为再造的时间不单纯的给予观者“造梦”的催眠,它在构建一个平行的时空,用图像训练我们的眼睛,建立一套新的视觉逻辑,从而希望我们从现实的梦中醒来,激活我们的意志。这一代的艺术家们被认为“前卫的”、“先锋的”、“实验的”,事实也是如此。运用一个新的媒介,他们的“新”带动了中国当代艺术发展中重要的排演场域构建。

短短近30年之后,中国的经济极速的推进使得自身和世界的景观更加接近同质化。我们的整体影像发展也几乎和国际的“样貌”有了体征上的协调。除此之外,中国的社会化进程也为影像艺术家的创作提供了不同于当年的意识素材。这些素材是凌乱的,碎片化的。在被扁平化的历史性空间中,我们在影像背后的创造呈现为无序的生长。我们由上世纪80、90年代艺术家所铺设的某种影像创作脉络在这时出现了多种可能。但对于其中任何一种可能的预判都可能是枉然。所谓的“前卫”、“先锋”不适合在这里被标签化给影像艺术家们,事实中,我们的主动出击在这时已经变成了被动“抵抗”,艺术家们在另一个层面上完成某种“不兼容”的态度。

“不兼容”的体现首先来自对“媒介——技术”上的理性。录像艺术的创作到如今已经成为了旧媒体。在图像生产维度上的全面爆发,互联网虚拟时代中的技术刺激已经完成了对人之视觉欲望的全面占据。媒介作为手段,在影像艺术家中处于何种位置,是需要创作人主体的主动判断。思想的独立性和技术媒介的路径两者之间的“兼容性”值得讨论。如同更新换代的数码程序、设备在内容制造者那里需要不断升级化的去匹配?还是留给我们自己的意识更多存在?这些在我们梳理2010年之后的影像生态中或许会给大家某些提示。另一种“不兼容”的状态体现在迭代式的中国影像艺术家们身上。当上世纪80、90年代的影像艺术家们从无到有的建立起影像艺术在中国的体系坐标之时,他们在某种意义上已经固化成为坐标的一部分。这个部分的历史性存在也将成为后来影像艺术创作者“消费”的素材。也就是说,我们框架内面对这些艺术家的语言、方式和脉络,我们是否有必要进行某种无缝链接式的“兼容”,还是抵抗某种不合时宜的套路式“消费”。任何文化运动和流派都将成为后来者消费的对象,这是不可抗拒的命题,但在这种消费中,态度终可以决定更多。第三种的“不兼容”来自对好莱坞式训练下的经验系统做一次艰巨的抵抗。这种娱乐化消费时代,当人们的眼睛已经成为了被驯化的“机器”时,我们对待影像活力和本质的理解,在这里又将如何对待。影像需要通达人的感官,而消费主义的影像摘除了我们赋有感受力的眼睛。我们选择在消费主义影像外部去做“不兼容”还是在兼容和妥协中找到“不兼容”的可能性?这次展览的艺术家试图给出一些态度。从另一个角度看,面对观看影像艺术的客体出发,我们发现30年前的观者所持有的是特定历史中的“集体有意识”遗存。如今的消费主义下,当代影像艺术所面对的是特定娱乐奇观中人们的“集体无意识”病状。若30年前的影像艺术家们所用“不兼容”的态度,以前卫者的姿态带给观者更加鲜活的感受力,那么如今的影像艺术家们所需要其“不兼容”的姿态与方式又是什么。这一些重要的问题都在2010年之后得到了更加显性的暴露。这个展览要做的就是在这次暴露中做一次影像生态的“扫描”。

观看先于言语,我们学会看,才慢慢会说话。如今的我们,看到的是一致的奇观,没法用别致的言语去梳理观看背后的意识和立场,从眼睛到内心,和这个景观世界兼容无瑕。留给中国新影像的创造或许是一次2.0式的不兼容,成为刺激者,把我们从被催眠的“造梦”时空里叫醒。