川观新闻记者 熊晓雨

为了寻找开放的天空,越来越多人成为飞手,用无人机实现鸟瞰世界的梦想。但在这之中,一些人无视规则,破解技术,飞入禁飞区,追逐危险的“自由”。

连续两晚,天津滨海机场进出港航班大面积延误,上千名旅客行程受阻。根据公开报道,2024年9月11日、9月12日晚,因无人机导致的公共安全原因,天津滨海机场航班起降受到影响。老飞手们不愿意听到这种“坏消息”,他们强调“越是高手玩家,越遵循游戏规则”,而越来越会隐藏的“黑飞”显然影响到整个无人机行业的口碑。

川观新闻记者调查发现,舆论担忧无人机“黑飞”造成巨大公共安全风险,而另一边,“黑飞”给无人机行业带来的困扰还在放大。

绕不开的公共安全追问

摄影爱好者何涛告诉记者,其在成都“无意”租到过违规无人机。去年,他在器材店租赁的无人机在家附近顺利起飞,后来他才得知该区域是禁飞区。这意味着,违规无人机在成都市面上流通。

何涛告诉记者,常见的市售无人机都内置“电子围栏”地图,限制无人机进入管制空域。禁飞区完全禁止放飞无人机,即使启动了,也会因为内置限制程序而迅速降落。限飞区则要求,申报飞行活动后,从地面开始计算,飞行高度不得超过120米。但“违规无人机不受限制”,要么是“破解了电子围栏等限制程序”,要么是“飞手自购各种配件改装、搞组装机”。

这种突破禁飞限制的无人机,经常“光顾”机场。包含这次天津滨海机场在内,从2017年开始,昆明长水机场、成都双流国际机场、重庆江北国际机场、青岛机场都遭遇过不同程度的无人机侵扰事件。一位民航内部人士表示,无人机可能直接与航空器发生碰撞,在飞机起飞和降落的高达300公里的时速下,与任何物体碰撞将造成致命后果。同时,无人机的无线通信系统频率也有可能对航空器的导航和通信造成干扰,这种电子干扰在极端情况下更可能导致飞行事故的发生。

无人机飞行过程中出现“炸机”情况。受访者供图

更直接的担心在城区。“如果城区都能随便‘黑飞’了,一旦坠机谁为大家的安全负责?”车青(化名)在河南郑州读大学时,曾亲眼目睹无人机表演“集体炸机”高空坠落。当时正进行编队表演的无人机“突然掉下来”,“幸好跑得快,只砸到了汽车上”。车青在想,正规组织的无人机“都能出事”,“谁又能保证那些自己在城里飞的不出事儿呢?”

非恶意“黑飞者”

针对无人机的政策监管不断完备。2024年1月1日起,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》规定正式施行。普通玩家可以通过民用无人驾驶航空器综合管理平台(UOM)依法办理实名登记,获取并在机身上粘贴登记二维码、报备飞行计划后依法合规飞行。

但这并不代表一切合规后,普通玩家就能顺利操作无人机。审批时效是第一个未知数。成都高空摄影联盟CHAPA联合创始人冯进说,通过UOM报备成功有时需要一天多,可对影像拍摄者而言,“天气不等人”。即使获批了,执行也可能还有其他阻碍。冯进就遇到过报备成功却无法航拍的情况。“安保人员不了解相关规定,更难以有效沟通协调,不管你是否合法,他都可以禁止你拍摄。”

商业飞行的管理更严密。冯进介绍,和普通玩家不同,将无人机商业应用的飞手必须具备飞行执照。不过,想要拿到执照,“贵,太贵了!”

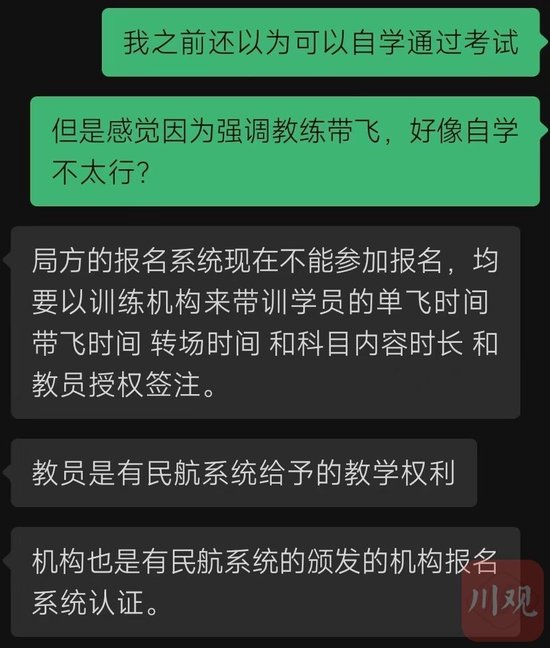

在媒体工作的资深无人机玩家聂凡(化名)用“逆天的价格”形容中国民航局(以下简称CAAC)无人机执照考试培训费。需要考执照的飞手主要是专业从事消防、物流、商业摄影等无人机应用的人群。在收费方面,CAAC无人机执照培训费普遍在七八千元至1万多元不等。这笔费用无法通过“自学”省掉。多个培训班表示,执照需要完成理论培训和实操培训。其中,实操练习中,教练带飞时长需要达到“几十个小时,还需要教练提供相关专业资质证明。”

某培训班向记者提供的无人机执照培训考试内容。聊天截图

有证上天后,飞手所申请的飞行空域权限将扩大,培训班教员称“超视距驾驶员没有任何飞行高度限制”。一些飞手渴望到达更高的天空却无法接受高昂的考证费用,他们偶尔突破限飞高度、没造成安全风险,但这也让他们成为了“黑飞者”。

培训机构表示,无人机执照考试通过自学难实现。聊天截图

也有飞手认为培训是必须的。无人机玩家队伍不断扩大,是否都具备对无人机的驾驭能力,张洋(化名)很怀疑。作为一名自媒体博主兼飞手教练,他明显感觉找他做专业培训的人变少了。“不说考证,有时候我出去‘飞’,感觉一些飞手甚至不看说明书,也不太懂‘炸机’风险和空域限制,一问都说自学,但他们根本就轻视了无人机这项技术。”张洋认为一些玩家只是把无人机当“门面”,产生安全风险“是早晚的事儿”。

何涛在康定发现,因GPS信号受到干扰,无人机无法立即识别禁飞区域。受访者供图

“黑飞”的发生也在于技术缺陷。在因天气等原因无法连接到GPS信号时,无人机甚至会失去控制。何涛在四川康定旅行时,试过坐在车上一路跟飞无人机。高原山区地形条件下,GPS信号受到干扰导致无人机无法立即识别禁飞区域。直到车开进禁飞区很远,无人机遥控器报警提示才响起,他们不得不立马将飞机退出去,开车原路返回“捡飞机”。何涛说,在高楼大厦间如果出现GPS信号定位不准,还可能出现撞楼的情况。

普通玩家害怕多米诺效应

韩丹是大疆消费级无人机首款产品“精灵1”的资深玩家。她经历过“自由而不被限制”的天空。但如今,她不再玩无人机。自从2017年“杭州无人机直逼客机”事件爆发以来,她眼见着无人机监管越发严格。

“我相信监管是对的,这是无人机行业规范发展的正确方向。但黑飞就像‘老鼠屎’,搞到现在飞又飞不爽,还要背骂名。”那段时间,互联网谈到无人机就是“危害民航安全”,她不想去解释和争辩,因为“黑飞”造成的事实就是那样。

“杭州无人机直逼客机”发生后,昆明长水国际机场、成都双流国际机场陆续发生无人机侵扰事件。在随后几年里,公安部、工信部、中国民航局空管办等相继出台管理规定,对无人机生产管理、飞行条件、处罚标准制定详细条例。无人机知名生产厂商大疆等企业纷纷设置电子围栏等技术性限制手段,政企联合打击“黑飞”。

伴随低空经济发展,无人机产业迅速上升,农业植保无人机、气象无人机被广泛投入应用,大家对无人机的认识也变得开阔。可时有发生的无人机“黑飞”事件,仍会造成争议和误解。

冯进观察,他身边几乎没有“黑飞”的飞手,“越是高手玩家,越遵循游戏规则”。但他本人不愿意去航拍。如果‘黑飞’事件让大家形成了‘无人机航拍就是黑飞’的思维定式,人人喊打,这种拍摄环境会造成很多不必要的麻烦。”

成都摄影家协会副主席张翔升担心“黑飞”对无人机飞行环境的损害加深。“‘黑飞’会不会导致监管部门无差别对无人机航拍实施更加严格的监管措施呢?”每次爆发大的“黑飞”事件,业内人士都会担心“一刀切倾向”的发生。冯进建议,相关部门可以分级管控,针对普通人、专业飞手、商业飞行公司等开发不同空域、不同流程的申请方式。

在成都,这种低空空域分类开发,正在成为现实。2024年6月,成都宣布将启动无人驾驶航空器飞行空域划设工作,逐步将全市河道、天府绿道和超1500个各类公园等区域中的低风险区域上方真高120米以下空域开放为适飞空域。

无人机还在“飞翔”,张翔升的担心,暂时不会成为现实。