与张大千见面

您第一次和张大千见面是在1962年?

傅申:好像是那一年。那次没有什么交谈,只是留了张照片。这一年,张大千访台,台湾艺术界欢宴大千先生,我正好在主持台湾电视公司每周书法教育节目,记者拉在一起,就随便拍了一张照片。

我个人与张大千在1962年到1971年间,总共见过四次面,只有一次单独的交谈。

1964年,傅申(左)与丁翼(右)在台北拜会张大千

1964年,傅申(左)与丁翼(右)在台北拜会张大千您什么时候开始,和张大千有深度接触的?

傅申:那是1970年或1971年。因为我得到方闻先生给我的奖学金,但是规定我学成一定要回台湾服务一年。所以我在1970年夏天到1971年的夏天回来台北故宫博物院一年,就不在书画处了,给我做了一个研究员,单独一个小办公室。

张大千时常经过台湾,他的根据地是在香港,或者是印度,或者是巴西,到日本去看看老朋友之类的。那一次他经过台湾,来台北故宫博物院看藏品。台北故宫重要的人,包括叶公超先生、院长、副院长、书画处处长都在一条会议长桌旁坐成一排。桌边就是库房,推东西给他看。张大千旁边没有别人,陪客都坐在他对面,也不起来看画,就张大千自己拿画来看。我不晓得怎么就闯了进去,看到张大千在看画,就走到张大千旁边,跟他一起看,一直也不讲话。看到一张假手卷,五代赵幹的,他最有名的是《江行初雪》,但是台北故宫博物院还有赵幹的假画。张大千说这张连“照”着干(“幹”的同音)都不是,就是没有参照物的一张冒名赵幹的画,跟赵幹《江行初雪》真迹没关系的,跟赵幹的画风也没关系的,是后人造的一张假画。听他这么说,我在旁边就笑。那一张赵幹,水纹画法,皴法,苔点,跟波士顿美术馆藏的一张关仝山水很像——在1968年之前,我就已经知道那张关仝是张大千造的。我说这张画跟波士顿美术馆的关仝有关系——不能讲得太直接。他回头看了我一下,然后说那张画很旧。我说那是做旧的。他不吭气,接着再看。等到看完一批他想看的东西,张大千要走了,就从看画的那条会议长桌起来,一个一个地跟陪客握手。快到门口的时候,他回头看了我一眼,穿过房间到我面前,跟我握手,然后才离开。

其实这两张都和张大千有关?

傅申:对。张大千临过好几次《湖山清夏》,就是根据那个风格,他造了波士顿美术馆藏的那张关仝,而且有假的赵孟頫题字,很像赵孟頫。他学赵孟頫也学得不错的,我好像当时也对张大千说了,关仝那张画上的赵孟頫题字是假的。

张大千造假的还有很多。还有两张是捐给台北故宫博物院的,说是敦煌发现的绢画,因为看他的笔墨看多了,我就知道是张大千画的。敦煌发现的绢画我在大英博物馆看过不少,在巴黎也看过一些,感觉不一样的。张大千仿敦煌壁画,要还原颜色没变时的样子,颜色就会比较鲜艳,但是那两张古画颜色比较暗旧,是调出来的,在模仿变色,而不是古画变色。上面还有几个字,是他专门写的、很笨拙的一种字体,我有资料可以比对。后来在他的八德园画室里,我偶然找到几张纸条,上面是别人替他写的古画的名字,也有题类似假关仝的很笨拙的字体。我后来也听说,他在日本的时候看到一个日本女子写的字很古拙,很特别,他就让那个人写了一些字。我不晓得是不是要他太太写字,特别要写的古拙的样子。

就像没练过书法一样。

傅申:对,让人家看不出来是张大千写的字,我看多了就知道,张大千是怎么弄出来的。因为有些画不能借来展览,为了做研究,我就在《张大千回顾展》这本书的附录说,张大千除了大英博物馆的这张画以外,波士顿美术馆、佛利尔美术馆等等都有。其他的假画,还包括梁楷的《睡猿图》。

您总共列了多少?

傅申:不是很多,这张梁楷曾拿到美国展览。《睡猿图》题款那几个字写得也很古拙,就是张大千仿《张黑女墓志》之类的写法。那张画是他借鉴日本藏的牧溪的画,用他自己的笔法画成的,画得像梁楷。吴湖帆收藏以后,盖了吴大澂的印。

更加欲盖弥彰了。

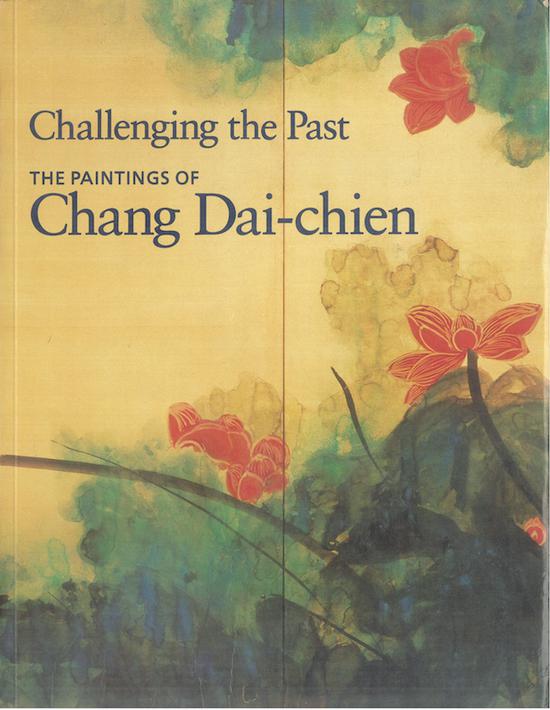

傅申:是。好像就是因为我在《张大千回顾展》的附录中提到张大千造假画,张大千的某些学生怂恿他的家属——当时徐雯波还在——告我。当时在美国办的张大千回顾展,开幕是很盛大的,我的中文说明就是张大千回顾展,没有说“血战古人”。英文名字的意思是,向过去、向历史挑战。

傅申《血战古人——张大千回顾展》,1991年

傅申《血战古人——张大千回顾展》,1991年其实,张大千一生就是血战古人。

傅申:对。那个开幕很盛大,《庐山图》原作也借来了。日本的李海天在横滨盖了一个大旅馆,他按照楼下的大墙面量的尺寸,要求张大千画一张。张大千说你给我找一块大的画绢,李海天特别在日本定做了一匹绢。等到将画完还没画完时,张大千题了一首诗,落了款,可是没有落李海天的上款。李海天出了一部分钱,听说是十万块台币,那时候十万块也不少了,又张罗定做了画绢,但是名字都没有落上去。

归属问题怎么办?

傅申:张大千的好友张群是蒋介石身边的要人,他说这张画你们不要争了,将来捐给台北故宫博物院。听说这个消息的时候,我正在筹备展览,赶快向有关单位写信,说这张画进台北故宫博物院之前,能不能让我在美国展览一次。这幅画现在在台北故宫博物院,出不来了。

张大千与张群在摩耶精舍庭院赏梅

张大千与张群在摩耶精舍庭院赏梅最后一次对外展览,就是您策划的?

傅申:对,就是在华盛顿展览。那幅画高六尺,长大概三十尺,很重,而且不能折,我特制了一面墙,一排人同时把那张画挂起来。而且是用特别的方法钉在墙上,搭了架子,那个地方看的时候隔着一定空间,根本就摸不到原画。家属徐雯波、保罗及几个兄弟姊妹,能来的都来参加开幕了。

当时这个展览总共展了多少张画?

傅申:差不多九十张吧。从早年的作品,一直到晚年的《庐山图》,恐怕是国外最大的张大千展览。我选的不一定都是大的精品,而是用画串联起他的一生。造假的古画就两张,一张是梁楷的《睡猿图》,一张是巨然的《茂林叠嶂》。另外,就是他临的《江堤晚景》,这张画他临过至少四五本,他很用功,其中有一张临得最像,是最好的,好像捐给台北故宫博物院了。

您为什么想办这个大展呢?

傅申:我比较早的一篇论文是研究南宋江参的,他是南宋时少有的学董巨画风的。第二篇论文写了《存世巨然作品比较研究》。研究巨然作品,就碰到张大千造假的问题,大英博物馆所藏的巨然就是张大千伪造的。还不只是巨然,后来还碰到刘道士。

后来到了美国,方闻先生要我继续研究。张大千有一箱石涛的册页、小手卷之类的,摆在普林斯顿大学美术馆,想让方闻先生卖给某个海外收藏家,但是没卖出去。我有钥匙可以进库房,就时常去看那箱石涛。后来,其中有套假石涛卖给了赛克勒。赛克勒藏了一批东西,里面有石涛等其他的藏品。赛克勒是一位犹太医生,他很想出名,说要办一个巡回展,让我写一本书,就是我出的《沙可乐藏画研究》(沙可乐即赛克勒),在当时算是很大的书。书出了以后,我在普林斯顿美术馆亲自布置,真假石涛一起展览,很成功。

那一套假的石涛,张大千在题跋中提及他的师叔——李瑞清的弟弟李均盦。我后来才知道,他造假的功夫很多是向李均盦学来的。李均盦抽鸦片,需要钱的时候,就造假画拿出去卖。张大千跟这个师叔学了这套技术。

有的观者看了展览,还觉得仿的那一本比较好。我在《沙可乐藏画研究》里有对比的图,证明仿的其实是比较差的。

这是您最早的一本书?

傅申:嗯。这本书使我能够到耶鲁大学教书。研究石涛我发现有张大千,后来研究八大有张大千,研究石溪也有张大千,张大千实在是跟我的研究离不开了,所以,我决定要全面研究张大千。