张大千的四百余方锌版印章

您当时是出于什么原因去的八德园?

傅申:我是准备研究他,同时要在1990年到1991年办张大千的展览。我去的时候,那个地方的水坝已经建好了,八德园正在砍树。他的大画室的玻璃窗都打破了,绝大部分重要的东西也已经搬走了。我捡到了一部手抄的敦煌研究手稿。

和张大千一起去敦煌的谢稚柳出版过一本《敦煌艺术序录》。

孙家勤带我们进到大画室,东西丢得蛮零的,我捡了一些大风堂定制的天青釉瓷轴头,还有一些蛮大的纸,都交给孙家勤了。那部敦煌什么史事记的手稿,我也交给了他。后来孙家勤在台北的时候,好像送给了他的一个学生,这人是我师大的同学。后来我这个同学决定捐给台北故宫博物院。那个不是张大千抄的手稿,不是他的笔迹,不知道是谁的稿子,后来抄了几份,一份捐给故宫了。这是一件事情。但是更重要的是,我捡到一批零散的印章。

有没有发表过?

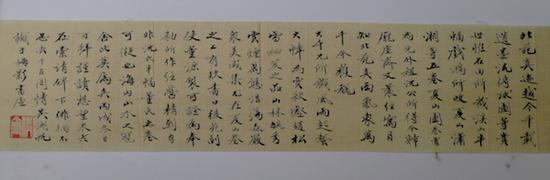

傅申:没有发表,我迟早要发表的。这一批印章是我研究张大千最大的发现。这些不是张大千的自用印,而是张大千收集的古画上的印章造的锌版复制品。那个锌版是一片薄薄的浮雕,钉在一块木头上。这块木头上,每一个印章下面是文字,在木头顶上,张大千亲笔写了释文,什么某某人的鉴赏,或者项元汴收藏之类的。

比如有哪一些常用的?

傅申:我稍微整理了一下,因为散乱了。我用盒子把它整理归类,整理了几个盒子,后来就留在佛利尔美术馆,我没有机会具体整理。

大概有多少方?

傅申:差不多四百方,都是古画上的收藏印。

这是您第一次说出来吗?

傅申:以前少数人听闻过,有的人听到以后去佛利尔美术馆看,也不知道怎么样。我每次碰到张大千家属,就说这一批印章最好还是让你们家属领回去,随便你们处理,把它销毁或者怎么样。跟保罗讲了四五次了,但是他说很麻烦。

他也不知道怎么办?

傅申:不是,这个手续很麻烦,保罗不是一家的主人,还有徐雯波这些人。他和徐雯波讲,政府要他们家属联合起来领回去,结果徐雯波不管。这套是假印,搬家的时候他们也没有带走,散了一地。我收起来,乱七八糟装在盒子里,带回佛利尔美术馆整理,现在就留在佛利尔美术馆。

您有没有打一套印谱?

傅申:就打了几个,没有时间。后来听说我以前的秘书安明远曾经打过一套,是张子宁还在佛利尔美术馆的时候。后来张子宁也走了,我根本就没有机会跟他谈这个事情。这一套里面的收藏印实在太多了,有些东西是关键性的,所以有一次上海博物馆的研讨会上,丁羲元说《溪岸图》上的鉴藏章时,我反驳他,不知道画上的印是从哪里来的呢!他没听懂我的意思。印是真的,因为是照相制版的。

张大千还是摄影家,得过摄影奖。在1931年,张善孖和张大千兄弟二游黄山时,便带了一台三脚架座式相机,和一架折叠式手照机,相机很笨重,像个箱子一样的,得叫人搬上去,底片是玻璃底片。这次去黄山带回来三百多帧底片。他们有一段时间在嘉兴,有一个叫邹静生的专门为他冲洗,惊讶地说张张都好,张张取景、构图都很漂亮,盛赞张大千是摄影家。后来精选出十二帧精品,印成散页摄影集《黄山画景》。张大千有一帧《蓬莱仙景》,是黄山所摄的云海风景,获得比利时万国博览会的摄影金质奖。之后张大千游览华山后,还曾选印《华山画景》。这段时间,张大千对摄影颇为热衷。他还曾从摄影中参透些画理,并画成画作。

刚造的锌版印章盖上去后,颜色怎样才能像古人当时盖上去的一样?

傅申:他们一定会有方法的。听说张大千有专门的摄影师,替他照画的照片,照印章的照片,印章都是照原大的,所以锌版印章是跟着照相版做的。我们现在出版的印谱,也是照相版做的。照相版做的是印刷品,但是用锌版拿下来,钉在一块木头上,蘸着印泥去打,跟印谱印出来的一样,印谱印出来的就是从原画上照出来的。上面是一块木头,下面就有张大千写的什么印文、某某收藏等等,如“项元汴珍藏”。

您后来研究张大千造了很多假画。

傅申:我并没有用这些印章去辨别。但是这一批印章让我知道了他的范围,他的企图心很大。

每个人理解是不一样的,所以有些人在看到这些之后,会认为张大千人品有问题。

傅申:是,你讲他人品有问题就是人品有问题,造假本来就是一个瑕疵。但是,他的造假也是为了追求画艺。他在绘画艺术上一直往上追求,他学陈老莲,后来学王蒙,学董巨。还不够,还要到敦煌学唐画,这是他的画艺。所以在每一个阶段他都要顺便造一些仿古的画。听说仿古的画他挂在家里,有专门的裱工把它做旧,做旧以后再画上来。有段时期日本人买了很多假的石涛,都是他卖的。我书上也讲过,因为那个时候,他的家庭经济条件已经不好,他哥哥经营轮船公司,走长江的,结果有一条船撞沉了,好像还出了人命,家里破产了,就靠他养着。

他造的那些假字画,一方面是锻炼自己,一方面也为赚钱。他很喜欢古画收藏,自己讲这个叫“以画易画”,以自己的画来换古画。要不然,全靠他自己卖画,钱是不够的。因为他交友广泛,对人也很好,爱帮助朋友。那些达官贵人都是他的朋友,所以他一开画展,马上都会被贴红条。

高居翰知道佛利尔美术馆藏有这套张大千的四百多方印吗?

傅申:他不知道。那时我在研究张大千,在1990年,他已经在西部了,不晓得他知道不知道,可能有传闻过去。

直接知道这件事情的有哪些?

傅申:直接知道的有保罗,我,我的秘书安明远。究竟多少人曾经要求看过这套印,这个要问安明远了。

这件事我也听到过,我想高居翰也肯定听说了。

傅申:这可能,高居翰本来就知道张大千做各种假画,所以不管他知不知道这套印,他相信《溪岸图》是张大千造的假画,不一定跟这套印有关,他本来就知道张大千做过这些事情。

吴湖帆为张大千所藏董源《溪岸图》题跋,1946年

吴湖帆为张大千所藏董源《溪岸图》题跋,1946年我写过一篇《上昆仑寻河源》,讨论张大千和董源的关系,高居翰从我这篇论文引用了十九处,论证《溪岸图》是张大千伪造,好像我替他背书一样。其实,我不赞同这张画是张大千画的这个结论。这张画明明就是古画,至于是不是董源另说。

除了《溪岸图》,高居翰还给上海博物馆写过一篇文章,提到李成《寒林骑驴图》也是张大千伪造的!

傅申:他的理由是,这张画张大千收藏过,而且张大千还题了很多。其实,张大千很少在自己造的假画上题古画的名,也有例外,但是他平常不会笨到假画上还要题,让人家马上联想到是他造的。这张李成《寒林骑驴图》绝对是一张古画,就像《溪岸图》也是一张古画,是不是李成是另外一回事。今天我们再看这张李成,画的下角好像隐隐约约有字,左下角石头上面,不完全是角落上。

高居翰这样的认知,表示他对张大千了解不够,不仅对张大千了解不够,而且对张大千笔墨的能力、笔性了解不够,只知道张大千很会造假,一看到有张大千的题字,他就联想起来了。

另外,在佛利尔美术馆还有八大山人画的一套册页,是非常好的真迹,附了一件还没有裱的张大千的临本。那一册我在佛利尔美术馆的时候,就要裱画师裱起来,两本摆在一起看看真假,没有裱的八大山人,就是张大千造的。

您觉得差别主要在哪些方面?

傅申:张大千的笔性比较巧,比较薄,八大山人的比较浑厚,说浊倒也不一定浊,八大有特别的细微。张大千自己也说过,造八大的假画比石涛难。还有八大山人的题款也非常重要,他说万一画了一张很像八大的画,题款坏了就糟了。所以他是先题八大山人的款,题好了再画。

您印象中,那四百多套伪印章里面有没有八大山人的?

傅申:应该有。我整理的时候就有。宋元明清一路下来,我给他整理好,项元汴的印,统统放在一起。项元汴大概二三十方左右,还有历代的收藏印。孙家勤知道后,他让我盖印盖给他,我盖了一部分给他,现在不知道到哪儿去了。当时我好像盖了两份,一份给孙家勤,盖了几十方以后就没有再继续了。我等于发现藏经洞一样,自己很兴奋的,但是后来我研究张大千,这套印也没用,主要还是看笔墨。你对张大千熟悉以后,知道这张画是不是张大千画的,不是因为看到那些印对起来的。那个印可能是真的,因为它跟真印是一样的。

张大千去美国没带走这些印?

傅申:他后来不造假画了,后来眼睛也不好,泼彩了,细工夫不能做了。