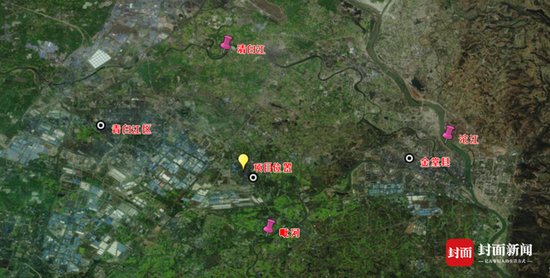

遗址所在位置

铭文砖揭秘汉代“新都城”所在

2021年8月,成都文物考古研究院为配合基建项目建设,在青白江区城厢天府文化古镇开展考古发掘工作,意外发现了篆书“新都城”铭文的城墙包砖,经过近一年的艰辛发掘,在该遗址清理各类遗迹100余处,时代自战国晚期延续至近代。

“新都城”包砖

城墙外侧发现的“新都城”包砖

矮圈足豆(秦至西汉早期)

成都文物考古研究院“新都城”遗址考古现场负责人杨洋介绍,该遗址战国晚期至秦代遗迹仅发现有灰沟,出土遗物有夹砂红陶的鼎足、圜底罐、陶釜、矮圈足豆、瓮等。西汉至三国时期遗迹有城墙、壕沟、房址、窑址、窑炉、灰坑、灰沟、城市排水系统。其中,夯土城墙为南北走向,目前揭露长度86米,残高1.6米。城墙自下而上可分为两个时期,下部为早期城墙,宽15米,残高约0.8米,修建年代不晚于西汉中期。

南壁地层和城墙夯土剖面

城墙南部剖面

杨洋表示,城墙底部叠压战国晚期至秦代灰沟,结合周围发现的战国晚期至秦代的遗址和墓地,不排除城墙的修建年代上限可以早至秦代。

两汉城墙航拍(上为北)

城址城墙走势

据了解,“新都城”城墙砌筑方式为先在地势低洼处垫土,平整地面,内侧开挖基槽,外侧将早期遗迹填平,再在其上采用版筑方式分段分层平夯,逐层加高墙体,部分区域发现有夯窝痕迹,多为圆形,推测可能用木夯具夯筑,每层小夯层厚约15~30厘米;上部为晚期城墙,最宽处10.5米,残高约0.3米,修建时代为东汉晚期至蜀汉时期,在早期城墙基础上补筑或増筑,城墙外侧底部残存有“新都城”铭文的包砖,内侧则未发现包砖。墙体西部约9.8米处为壕沟,壕沟内侧在晚期城墙时期砌砖。出土遗物有瓦当、板瓦、筒瓦等建筑构件,陶罐、陶钵、支钉窑具、鼓风管、铜箭镞、铜块、铜矛、铁块、铁锸等残件。

佛堂建筑垮塌堆积内出土的北宋天王像

此外,“新都城”唐宋时期的遗迹还有连架式房址、殿堂类建筑基础、道路、灰坑、灰沟、水井、墓葬等,出土遗物有瓷器有碗、盏、碟、盘、罐、香炉、盘口壶等,陶器有缸、筒瓦、瓦当、壶、度生砖等,石器有天王俑、莲花座柱础、狮子等,铜器有铜镜等。

遗址出土的青铜箭头

明清至民国时期遗迹有房址、窖藏、排水沟、道路、水井、灰坑等,出土遗物有“城砖”“超记”“雍家庙”铭文砖,鸱吻、青花瓷碗、盏等。

三口铁锅内藏着21件龙泉窑瓷器

杨洋介绍,“新都城”遗址出土了西汉时期筒瓦、板瓦等建筑构件,上面装饰有拍印绳纹,还出土了西汉中晚期至东汉早期的夹砂红陶鼓风管,应该与铸铁手工业遗存相关。

铁锅窖藏内瓷器和铜器(明代早期)

遗址内还出土了明代早期21件龙泉窑东区窑址生产的青釉瓷器,器形有高足盘、碗、盘、壶等,有趣的是,这些瓷器都放置在由三口铁锅上下扣合的一处窖藏内。

窖藏

该遗址最为重要的文物就是今天正在拓印的“新都城”铭文砖,有的出土于晚期城墙外侧底部,有的出土于晚期遗迹内。时间应为东汉晚至蜀汉时期。铭文砖呈长方形,长45.5厘米、宽22.5厘米、厚8.5厘米。写法可以分为篆书和隶书两种,不同模翻印,有正书、反书两种写法。个别四周有边框的铭文砖与“绵竹城”砖类似。

汉代“新都城”航拍照片

秦汉“新都城”至今保存“小龟背”城市格局

东晋史学家常璩《华阳国志·蜀志》载:“蜀以成都、广都、新都为三都,号名城。有金堂山”。但是这几处城址的地望史料上却没有明确的记载。该遗址的发现为寻找新都城的地望明确了方向。

杨洋介绍,“新都城”遗址的发现,将文献记载(西魏废帝二年553年置白牟县)的城厢镇置县史提早了700余年,不仅为研究城厢镇行政区划沿革提供了实证,同时廓清了以往学界认为的两汉至三国时期新都县地望在军屯镇的谬误。“新都城”遗址城内发现的铸铁作坊遗存此前仅在蒲江古石山、铁牛村有发现,可能为熔炉或者炒钢炉,为研究成都平原两汉时期的冶炼规模和技术、鼓风设备、金属加工工艺等提供了不可多得的实物资料。

杨洋正在介绍考古发掘新成果

杨洋介绍,秦灭巴蜀后,将蜀国改置为蜀郡,派张仪修筑成都城,张仪新建的成都城,基本仿照京城咸阳的建制,后世称之为秦城,又作“龟城”。素有“小成都”之称的城厢古城至今保留完整“龟背”城市格局。

成都文物考古研究院院长颜劲松表示,“新都城”遗址不仅发现有城墙、壕沟等城市防御设施,更为重要的是发现了数十块“新都城”铭文的城墙砖,以实物证据明确了城厢镇在西汉至三国时期为蜀郡、广汉郡的“新都城”所在地。该遗址为古今重叠性遗址,是城市考古的又一典型遗存,延续时间久,堆积丰富,为研究汉代城址布局提供了重要资料,对发掘成都历史文化底蕴,弘扬天府文化、彰显文化自信具有极其重要的意义。